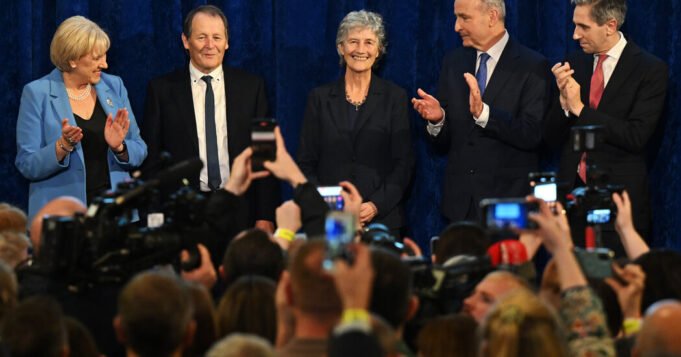

愛爾蘭政壇的一位傑出人物成為該國總統

她說,愛爾蘭的中立政策受到歐洲大部分地區“軍事工業聯合體”的威脅。她預測“統一的愛爾蘭是不可避免的”。她說,在飽受戰爭蹂躪的加沙地帶,“以色列的種族滅絕是由美國資金組織和資助的”。如此嚴厲、未經過濾的言論讓凱瑟琳·康諾利在愛爾蘭政壇被視為賤民。上週,他們還幫助她當選愛爾蘭總統,贏得了自 1937 年設立基本上是儀式性的總統職位以來所有候選人中最大的民意支持。最有可能成為下一任紐約市長的人。當然,曼哈頓市政廳與愛爾蘭總統職位相去甚遠。它的主人旨在遠離政治內鬥,歡迎外國貴賓,並成為愛爾蘭國家的活生生的象徵。即將離任的總統邁克爾·D·希金斯 (Michael D. Higgins) 是一位詩人和學者,他的行事風格和引人入勝的演講方式使他在 14 年的任期內一直受到歡迎。在康諾利女士準備就職之際,愛爾蘭政治機構正在取笑她是否會比希金斯先生走得更遠。希金斯先生在晚年變得更加直言不諱,偶爾會在經濟和社會正義問題上與政府發生衝突。愛爾蘭前駐美國大使丹尼爾·馬爾霍爾 (Daniel Mulhall) 表示:“我們是愛爾蘭有史以來擔任過的最高職位。選民願意選舉觀點不屬於政治主流的人這一事實不應被忽視。”他將她與佛蒙特州無黨派人士參議員伯尼·桑德斯或英國前工黨領袖傑里米·科爾賓進行了比較,並指出她的勝利引起了美國左派的關注。她收到了明尼蘇達州民主黨進步領袖眾議員伊爾汗·奧馬爾 (Ilhan Omar) 的熱烈祝賀。馬爾霍爾先生說,康諾利女士的成功部分歸功於她對加沙地帶巴勒斯坦平民的熱情支持。許多愛爾蘭人同情巴勒斯坦人,因為他們認為巴勒斯坦人有著共同的殖民鎮壓歷史和長期宗派衝突的創傷。愛爾蘭數十年的內亂(被稱為“麻煩”)最終在 1998 年的《耶穌受難日協議》中得到了解決。 “她對巴勒斯坦人的態度比大多數政客都更加直言不諱,這可能對她有利,”馬爾霍爾先生說,他本人曾短暫地被提名為潛在的總統候選人。愛爾蘭承認巴勒斯坦國是歐洲國家之一。在以色列決定加入南非向國際法院起訴以色列的種族滅絕案後,以色列關閉了駐都柏林大使館,理由是愛爾蘭政府“極端反以色列政策”。在電視轉播的選舉辯論中,康諾利女士被問及她是否會反對特朗普總統美國對以色列的軍事支持。她否認了這個問題,稱這個問題不太可能在與特朗普的會面中提出,她說這只不過是一次見面會。康諾利還面臨有關她和其他愛爾蘭議員2018年訪問敘利亞的問題。代表團訪問了首都大馬士革附近的巴勒斯坦難民營和遭到破壞的阿勒頗市。批評人士稱,他們的主人是與被驅逐的總統巴沙爾·阿薩德政府有聯繫的敘利亞人。康諾利女士表示,她一直譴責阿薩德先生。雖然馬爾霍爾先生和其他分析人士表示,他們懷疑康諾利女士對加沙的看法會給愛爾蘭帶來很大的麻煩,但她對愛爾蘭外交和軍事政策的看法卻是另一回事。迪亞穆德說,“她的主要抱怨是,當前政府正在放棄愛爾蘭中立的想法”,而此時其他歐洲國家正在重新武裝以對沖美國的撤軍。費里特是都柏林大學現代愛爾蘭史教授。愛爾蘭政府——統一黨和愛爾蘭統一黨這兩個主要中右翼政黨的大聯盟——致力於立法,通過消除聯合國批准此類任務的必要性,使部署愛爾蘭軍隊執行維和任務變得更加容易。作為總統,康諾利女士必須簽署這樣的法律,如果她認為該法律違憲,則必須將其提交最高法院。她不隸屬於任何政黨,2007年,在工黨拒絕讓她與希金斯一起參加議會投票後,她離開了工黨。然而,費里特教授說:“她很狡猾,知道她正在一個會在某種程度上讓她沉默的系統中運作。”從某些方面來說,康諾利女士的勝利純屬僥倖。預計最受歡迎的前歐盟委員梅里德·麥吉尼斯因健康問題選擇不參選。由Fianna Fail提名的前蓋爾足球運動員吉姆·加文(Jim Gavin)因財務醜聞在選舉前19天退出。科克大學政治學教授特雷莎·雷迪表示:“最終我們的選票上只有兩名候選人,這對於愛爾蘭選舉來說確實很不尋常。” “選民對導致選擇如此有限的事件交織在一起感到非常不滿。”雖然肯定存在抗議投票,但康諾利女士是一位狡猾的候選人,尤其是在社交媒體上。她踢足球並將其舉在空中的一段社交媒體視頻在網上瘋傳,展示了她的運動天賦。康諾利得到了愛爾蘭主要民族主義政黨新芬黨的支持。她公開談論統一的愛爾蘭,儘管她指出這不是她的決定。相反,她通過經常說蓋爾語來表達她的愛爾蘭民族主義。 “很明顯,人們對愛爾蘭語的態度發生了一些巨大的變化,”馬爾霍爾先生說。 “她會說愛爾蘭語這一事實對她來說是一件積極的事情。”

已发布: 2025-11-02 04:01:00

来源: www.nytimes.com